目次

- 1 はじめに:なぜ情報が「命」なのか?

- 2 株探の会社開示情報:公式×即時性=絶対チェック項目

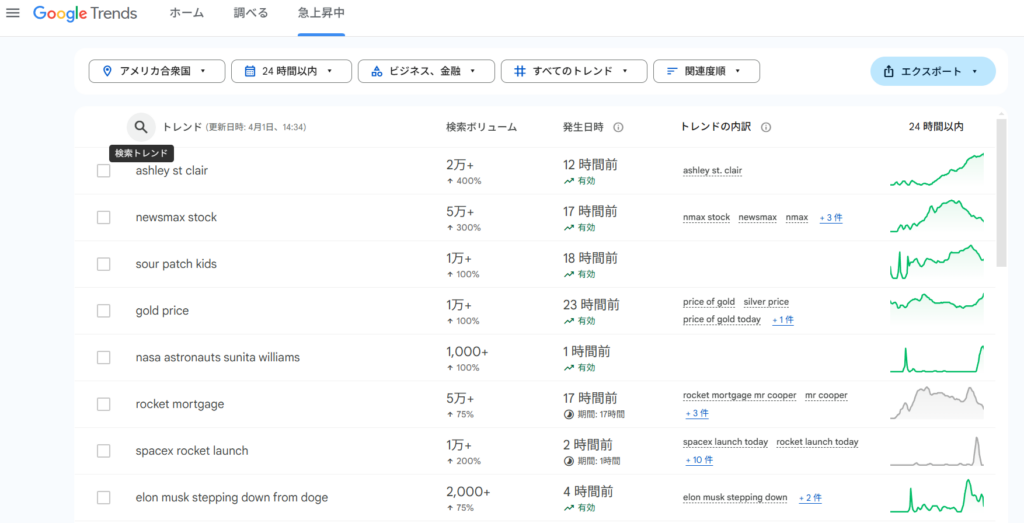

- 3 グーグルトレンド(日本版+アメリカ版):民意を読む「空気の温度計」

- 4 X(旧Twitter)のトレンド:群衆心理を読む「ノイズの中の真実」

- 5 経済指標:為替・金利・物価は株価の「根っこ」

- 6 PR TIMESのプレリリース:誰よりも早く「熱」を察知する

- 7 前日の株価情報:今日の答えは「昨日の値動き」にある

- 8 情報の“使い方”がすべてを決める

- 9 リスク管理という「見えない情報戦」

- 10 情報は「捨てる力」が大事

- 11 投資家の“情報習慣”は人生を変える

- 12 情報は「反省のツール」にもなる

- 13 まとめ:情報戦を制する者が相場を制す

はじめに:なぜ情報が「命」なのか?

これはプロもアマチュアも口を揃えて言うセリフです。しかし、情報といっても巷にはフェイクニュースや煽り記事、利害関係者のポジショントークが溢れています。何を信じ、何を捨てるべきか?

結論から言えば、「見るべき情報源」と「捨てるべき情報源」の見極めが勝敗を分けます。

今回は、私自身が日々のトレードや中長期投資で使っている「リアルな情報源」を余すところなく紹介します。情報の取捨選択に悩んでいる方、情報収集のコツが知りたい方にぜひ読んでもらいたい。

株探の会社開示情報:公式×即時性=絶対チェック項目

まず何よりも信頼性が高いのは、やはり公式発表です。

その中でも「株探」が提供する【会社開示情報】は、投資家にとって命綱と言っていい。

ここには、

-

決算短信

-

業績修正

-

株式分割や自社株買い

-

提携や新事業開始

など、株価に直結する一次情報が網羅されています。特に15時以降に出る「引け後IR」は、翌日の株価を予想するうえで極めて重要。

私は毎朝と、引け後の15:30~16:00の時間帯にこのページをチェックし、注目銘柄のIRをピックアップする。早い者勝ちではないが、「知ってる」か「知らない」かでスタートラインが変わるのは間違いありません。

グーグルトレンド(日本版+アメリカ版):民意を読む「空気の温度計」

次に私が見るのが、Googleトレンドです。

ここで大事なのは、日本だけでなく、アメリカ版も必ず見ること。なぜなら、世界の相場を動かすのは日本ではなく、アメリカだからです。

たとえば、

-

「AI」や「ChatGPT」

-

「半導体」

-

「EV」

などのキーワードで検索すれば、世間の関心が高まっているか否かが視覚的にわかる。これは、テーマ株投資をする上で非常に有効。

一見すると株と関係ないように思えるこのツールだが、実際にはトレンドの先取りにおいて大きな武器になります。私はテーマ株の選定や、短期的な需給を読む際の補助指標として活用しています。

X(旧Twitter)のトレンド:群衆心理を読む「ノイズの中の真実」

「X(旧Twitter)のトレンドを見る」と言うと、眉をひそめる人もいるかもしれません。しかし、投資の世界ではノイズの中にこそ真実があります。

たとえば、

-

「リチウム」

-

「生成AI」

-

「岸田ショック」

などがトレンド入りしているとき、それは多くの人がそのテーマに関心を持っているという証拠。

もちろん、Xはデマも多く、信頼性は決して高くない。しかし、投資家は「注目されていること自体」に価値を見出す必要がある。話題=注目=短期需給の変動という等式が成り立つのです。

私は朝イチ、昼休み、引け後の3回だけ、Xのトレンドに目を通します。流し読みするだけでも、投資の「空気感」を掴むのに非常に役立ちます。

経済指標:為替・金利・物価は株価の「根っこ」

情報収集において軽視されがちなのが、マクロ経済指標。しかし、これは株価の地盤そのもの。家で言えば「土台」にあたります。

注目しているのは、

-

米国CPI(消費者物価指数)

-

雇用統計

-

GDP速報値

-

FOMC議事録

など。特にアメリカの金利やインフレ指標は、日経平均やグロース株に直撃します。

私は経済指標の発表スケジュールをあらかじめ把握しておき、重要指標の前後はポジションを軽くするなどリスク管理を徹底しています。情報を知らない=爆弾を抱えているようなものです。

PR TIMESのプレリリース:誰よりも早く「熱」を察知する

上場企業が発信するプレスリリースは、まさに「熱源」です。中でもPR TIMESの【アクセスランキング】は要チェック。

なぜなら、注目されている企業の動向をユーザー行動ベースで可視化できるから。

たとえば、ある小型株が「新サービス開始」のリリースを出し、それが急激にランクインしていれば、その企業には市場の関心が集まっています。株価は後から動くことが多いので、これは先回りのチャンスになる。

私は午前中にPR TIMESのトップランキングを一度チェックし、その中で「株探の開示情報」と重複している企業がないかを照合。2つのソースで重なった企業は、その日の要注目銘柄になります。

前日の株価情報:今日の答えは「昨日の値動き」にある

株式市場には「記憶」がある。前日、大きく動いた銘柄は今日も注目されやすく、逆に話題にならなかった銘柄は忘れ去られるます。これは心理的にもロジカルにも正しいです。

私が毎朝最初に見るのは、

-

前日のストップ高・安銘柄

-

出来高急増銘柄

-

日経平均・マザーズ指数の終値

これらは当日のトレードシナリオを立てるヒントになります。

また、前日大きく動いた銘柄に「なぜ?」という問いをぶつけることで、後から開示されたIRや材料を発見することもあります。この“逆引き”型のリサーチは、他の投資家との差別化になります。

情報の“使い方”がすべてを決める

ここまで紹介してきた情報源を見て、「それ全部見てるけど勝ててません…」という声もあるかもしれません。実は情報源を“どう使うか”が勝敗を決めます。

情報を集めること自体は難しくない。しかし、多くの投資家が見落としがちなのは以下の2点。

① 情報は“文脈”で読む

たとえば、同じ「業績予想の上方修正」でも、

-

株価がすでに上がっている場合:材料出尽くしで下がることも

-

株価が底値圏の場合:素直に買われる可能性が高い

つまり、情報単体ではなく「今の地合い」と「株価水準」の文脈で読み解く力が必要です。

私は必ず、

-

株価チャート(直近1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月)

-

出来高推移

-

他のセクターの動き

をあわせて確認する。情報を“読む”とは、文脈を“翻訳”する力に他ならなりません。

② 情報は“ストーリー”で管理する

情報は点ではなく線で追う。企業のIRや経済指標は連続性がある。だからこそ、私は「ストーリー管理ノート」を作っています。

たとえば、

-

企業Aは2月に新製品リリース → 3月の決算に影響か?

-

企業Bは4月に赤字縮小 → 5月に黒字転換あるかも?

といった具合に、「情報の物語」を頭の中にストックしていきます。これにより、先読みができるようになり、初動で乗る力が身につくのです。

リスク管理という「見えない情報戦」

情報収集は地味ですが、リスク管理も真の情報戦である。

情報の偏りは、判断ミスを招きます。私は以下のルールを徹底しています。

1. 信用できるソースだけを見る

YouTubeの煽り動画、インフルエンサーのポジショントーク、正体不明の掲示板情報…これらは99%ノイズ。

私は基本的に、

-

株探(公式開示情報)

-

Bloomberg、日経電子版(ニュース)

-

PR TIMES(企業発信) の3本柱に絞っている。

「情報ダイエット」こそ、判断をブレさせないための鍵です。

2. 自分の“バイアス”を認識する

人間は見たい情報だけを見る生き物です。自分が保有している銘柄の悪材料を無視したり、上がってほしいから無理やり好材料を探したりしてしまいがち。

私は日々「逆の視点」を持つよう意識しています。

-

「これ、本当に買いか?」

-

「他にもっと良い銘柄はないか?」

-

「これはただの希望的観測では?」

自分の“願望”と“客観”を分離できるようになると、情報の精度が一気に上がります。

ここは大事なことなのでもう一度言います。

自分の“願望”と“客観”を分離してください。

情報は「捨てる力」が大事

情報収集で意外と大切なのが、「どの情報を捨てるか」という視点です。すべてを追っていては時間も思考もパンクしてしまいます。

例えば私が“捨てている”ものの例を紹介。

-

匿名掲示板の噂話

-

「買い煽り」「売り煽り」のSNS投稿

-

明確な根拠のない予測記事

-

アナリストのターゲットプライス

これらは一見役立ちそうに見えますが、実際には自分の判断力を鈍らせるノイズでしかありません。情報は「質×使い方」で価値が決まります。玉石混交の時代だからこそ、捨てる技術も磨くべきです。

投資家の“情報習慣”は人生を変える

「どんな情報を見ているか」は、その人の人生そのものを表します。

たとえば毎朝、

-

開示情報をチェックし、

-

経済指標の予定を確認し、

-

世界のトレンドを掴み、

-

前日の株価を振り返る。

これを1年365日続けたら、見える世界がまったく変わります。これは断言できる。

情報に敏感になると、「本質を見抜く目」が養われます。これは株式投資だけでなく、仕事や人生のあらゆる局面で役立つ力。

情報は「反省のツール」にもなる

多くの人はたいてい「売った株」に興味を示しません。しかし、「売った株を追いかけ続ける」というのも情報活用の極意です。

私たちは「持っている銘柄」には注目するが、「売った銘柄」には無関心になりがち。しかし、本当の反省はそこから始まります。

-

売った株がその後上がったか?

-

なぜ売ったのか?

-

その判断に情報の誤認があったか?

こうした振り返りが、情報精度と判断力を磨く最大の教材となります。

まとめ:情報戦を制する者が相場を制す

ここまで私が日常的に見ている情報源とその使い方について、包み隠さず公開してきました。最後に要点をまとめます。

✅ 私が日々チェックしている情報源

-

株探の【会社開示情報】

-

Googleトレンド(日本版&米国版)

-

X(旧Twitter)のトレンド(軽く)

-

経済指標(特に米国)

-

PR TIMESのランキング

-

前日の株価・出来高

✅ 情報の使い方のコツ

-

文脈で読む(株価水準・タイミング)

-

ストーリーで管理する

-

自分のバイアスを意識する

-

情報を捨てることも大切

✅ 投資家として情報と向き合う姿勢

-

情報収集は習慣で差がつく

-

ノイズと本質を見分ける力を養う

-

過去を検証することで未来の判断を鍛える

株は情報戦です。しかしそれは、情報“量”の戦いではありません。情報をどう「見る」か、どう「使う」か、どう「捨てる」か。すべては“質”と“思考力”に帰結します。

これから株を始めたい人も、すでに投資経験のある人も、今一度、自分の情報収集を棚卸してみてください。あなたが見ている“情報の世界”は、きっとあなたの投資成績をそのまま映しているはずです。

金属テクスチャ-e1737962808193.png?1749474993)